Der deutsche Mittelstand steht vor einer massiven Herausforderung: Die Regelung von Unternehmensnachfolgen wird zunehmend problematisch. Laut dem KfW-Mittelstandspanel 2024 verschärft sich die sogenannte „Nachfolgelücke“, da immer mehr ältere Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Erwerbsleben ausscheiden möchten, während potenzielle Nachfolger oft fehlen. Die Alterung der Inhaberinnen und Inhaber, insbesondere der Babyboomer-Generation, und das geringe Interesse an Gründungen lassen viele mittelständische Unternehmen ohne Nachfolgelösung zurück.

Demografische Entwicklung verstärkt das Problem

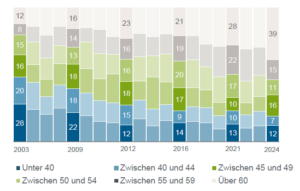

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mehr als die Hälfte der mittelständischen Unternehmensinhaber sind mittlerweile 55 Jahre oder älter. Das Durchschnittsalter liegt bei über 54 Jahren, während es vor 20 Jahren noch bei 45 Jahren lag. Bis Ende 2025 planen etwa 215.000 Unternehmer ihren Rückzug, doch die Bereitschaft, das Unternehmen weiterzuführen, nimmt ab. Nur 33% der Unternehmerinnen und Unternehmer streben derzeit eine Nachfolgeregelung an – ein Rückgang im Vergleich zu den 41% im Vorjahr. Besonders gravierend ist die Tendenz zur Geschäftsaufgabe. Rund ein Viertel der mittelständischen Unternehmen ziehen die Stilllegung in Betracht. In vielen Fällen wäre die wirtschaftliche Situation allerdings ausreichend, um zumindest den Versuch einer Nachfolgeregelung zu rechtfertigen.

Gründe für die Nachfolgelücke

Die Ursachen für die Nachfolgelücke sind vielschichtig. Einer der Hauptfaktoren ist das geringe Interesse von Familienmitgliedern, in die Fußstapfen der Unternehmer zu treten. Dies trifft auf knapp die Hälfte der betroffenen Unternehmen zu. Die demografische Entwicklung spielt ebenfalls eine große Rolle: Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer treten in den Ruhestand, während die nachfolgende Generation zahlenmäßig kleiner ist. Hinzu kommt ein insgesamt geringes Interesse an der Selbstständigkeit. Laut KfW-Gründungsmonitor gab es 2023 nur knapp 568.000 Existenzgründungen in Deutschland. Besonders alarmierend: Der Anteil der sogenannten „Übernahmegründungen“, bei denen bestehende Unternehmen übernommen werden, ist mit rund 45.000 äußerst gering. Dies reicht nicht aus, um die Vielzahl an Nachfolgewünschen im Mittelstand zu decken.

Herausforderungen bei der Nachfolgeregelung

Nachfolgevarianten: Familie bleibt bevorzugte Option

Lösungsansätze: Selbstständigkeit attraktiver machen

Die Ergebnisse des KfW-Nachfolge-Monitorings 2024 zeigen, dass dringend Maßnahmen erforderlich sind, um die Nachfolgelücke zu schließen. Neben einer besseren Vorbereitung der Altinhaber sollten auch potenzielle Nachfolger stärker motiviert werden. Selbstständigkeit muss wieder als attraktive Alternative zur abhängigen Beschäftigung wahrgenommen werden. Ansätze, um die Gründungsbereitschaft zu fördern, könnten beispielsweise in der Förderung eines unternehmerischen Mindsets in Schulen und Universitäten liegen. Berufsberatungen sollten den Weg in die Selbstständigkeit stärker betonen, und Programme, die die Übernahme bestehender Unternehmen erleichtern, könnten ausgeweitet werden. Die Kombination aus demografischem Wandel und geringem Interesse an Gründungen stellt eine erhebliche Bedrohung für den deutschen Mittelstand dar. Ohne geeignete Nachfolgelösungen droht nach Ansicht der KfW eine Welle von Geschäftsaufgaben, die nicht nur die betroffenen Unternehmen, sondern auch deren Belegschaften und das wirtschaftliche Ökosystem in Deutschland treffen könnte.

Als Redakteur der Unternehmeredition berichtet Alexander Görbing regelmäßig über Unternehmen und das Wirtschaftsgeschehen. Zu seinen Schwerpunkten gehören dabei Restrukturierungen, M&A-Prozesse, Finanzierungen sowie Tech-Startups.